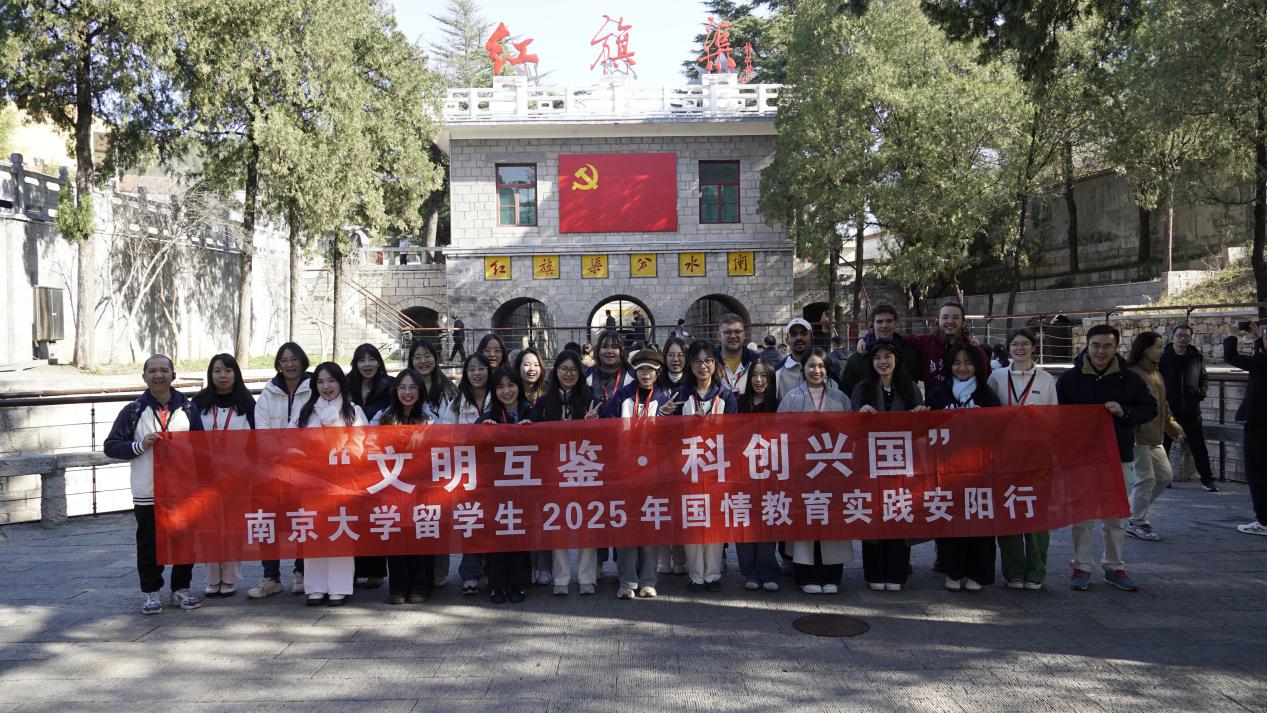

为深入学习贯彻习近平总书记视察红旗渠重要讲话精神,深刻感悟中华民族在逆境中彰显的坚韧品格与奋斗神,扎实推进国情教育实践活动走深走实,11月20日,太阳集团tcy872228名师生进红旗渠精神的发祥地林州市。师生们先后参观红旗渠纪念馆、探访青年洞、观看情景教学剧《红旗渠精神永在》,在现场教学、体验实践与情景互动的深度融合中,循着总书记的足迹,重温修渠岁月,深刻体悟红旗渠精神的时代价值与永恒魅力。

11月20日上午,师生们首先来到红旗渠纪念馆。这座与分水闸毗邻的展馆以红色为基调,造型灵动如渠水蜿蜒,4000平方米的布展空间内,2000多件珍贵实物、生动雕塑、纪实照片与4D动感、智能触摸等现代科技手段交相辉映,立体再现了当年10万大军战太行的震撼场景。

在老师的细致讲解下,从干旱肆虐的苦难岁月,到"劈开太行山,引来漳河水"的壮阔征程,一张张泛黄的照片、一件件斑驳的工具、一段段感人的故事,让曾经停留在书本上的历史变得鲜活可触。职工们驻足凝视,不时提问交流,深切体会到林县人民在极端艰苦条件下,为改变命运、造福后代所付出的巨大牺牲与坚韧毅力,对"自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献"的红旗渠精神有了更为生动的理解。

下午,师生们前往红旗渠总干渠的咽喉工程——青年洞,开展"走千里‘水长城’,砥砺初心使命"体验学习。从主入口廊桥进入,沿着3300米长的渠线一路前行,沿途"老炮眼""神工铺"等修渠痕迹清晰可见,除险队队长任羊成和"刘胡兰突击队"队长李改云带领群众"凌空除险""铁姑娘打钎"等场景如在眼前。

师生们踏着当年修渠者的足迹,穿行于岩壁之间,看着粗糙石壁上的凿痕,感受着脚下渠水的静静流淌,真切体会到"人工天河"背后凝聚的智慧与汗水。行走中,老师讲述了300名青壮年在困难时期,坚守工地、凿山不止的故事。到达开凿于悬崖峭壁之间的青年洞洞口,郭沫若题写的"青年洞"与李先念题写的"山碑"熠熠生辉,大家感悟到老一辈青年一代在逆境中担当使命、勇挑重担的精神力量。

夜幕降临,红旗渠干部公司组织的情景教学剧《红旗渠精神永在》精彩上演。舞台上,公司师生们以真挚的情感、生动的演绎,再现了修渠过程中一个个感人至深的瞬间:青年们告别亲人上工地,妇女们勇挑重担战太行,乡亲们互帮互助支援建设,有人受伤致残仍坚守一线,有人牺牲生命却无怨无悔……

一幕幕催人泪下的场景、一句句铿锵有力的誓言,将红旗渠精神具象化、情感化,让师生们仿佛穿越时空,置身于那段激情燃烧的岁月。剧场内,掌声与感动交织,大家在沉浸式体验中进一步读懂了红旗渠精神的内核,深刻认识到这一精神不仅是中华民族不可磨灭的历史记忆,更是跨越时代、激励后人奋勇前行的强大动力。

从纪念馆里的历史回溯到青年洞的实地探访,再到情景话剧中的情感共鸣,第四日的行程充实而深刻。职工们在行走中学习,在感悟中成长,不仅领略了"人工天河"的工程奇迹,更汲取了丰富的精神滋养。大家纷纷表示通过这场跨越时空的精神对话,他们不仅读懂了中国共产党领导下人民群众的奋斗智慧,更感受到了中华民族生生不息的精神密码。

以精神为炬,向未来而行。红旗渠精神的洗礼,为本次国情教育实践活动注入了强劲的精神动力,也让中外青年在文明互鉴中凝聚了奋进共识。这场行走中的国情教育课,仍在继续书写着传承与担当的篇章!

读懂古代中国,

感知现代中国,

共建未来中国。

文明互鉴之旅,

我们一直在路上!

国际员工感想:

马来西亚-夏嘉敏:

走进红旗渠纪念馆,在老师细致深入的讲解与生动叙述中,一张张老照片仿佛将我带回当年的岁月。那些关于修渠的故事不再只是书页上的文字,而是鲜活地在眼前展开。参观过程中,我被老百姓为改变命运、为集体奉献的精神深深打动,也真正体会到"红旗精神"背后的坚韧与自强。许多青年把青春留在峭壁之上,背着工具、吊在山崖上,用最朴素的方式守护着集体的希望;而一张张女性挑土、搬石、打钎的照片更让我格外震撼,她们同样站在最前线,以柔肩担重任,用行动展现了女性的力量。

在此基础上,亲自踏入红旗渠青年洞,更让我从"看到"走向"感受到"。当脚步落在当年修渠者开凿的岩壁旁时,才能体会到他们当年面对的艰险,也更加理解那段历史为何能穿越时间、仍然震撼人心。

课程的最后以一场情景剧作为收尾,将历史中的瞬间再次具象化、情感化,使整个学习旅程在强烈的代入感中画上句号。红旗渠精神不仅是一段镌刻在历史中的记忆,更是一种穿越时代的力量。它让我深切感受到那份在艰苦中仍不放弃的坚持、在困境里依旧向前的韧性。

马来西亚-郑宇廷:

今天跟着公司一起去了红旗渠纪念馆和青年洞,让我对"红旗渠精神"有了更加真切的体会。上午在纪念馆,通过图片、实物与讲解,我第一次如此直观地感受到当年修渠的艰苦环境,那种坚持到底的韧劲真的很让人敬佩。

下午前往青年洞的路上,我们在车上看了纪录片,里面场景挺震撼的。等真正走到青年洞、踩着那些台阶往上爬的时候,更能体会到在这样的地形条件下修渠是多么不容易。我一路走一路在想:他们当时到底靠什么力量把这件事坚持下来的?

晚上看的情景教学也很打动人。里面讲到很多人明明受了重伤、甚至落下终身病根,也从不后悔自己的选择。站在现在的时代,会觉得这种无私奉献和坚韧的精神特别珍贵,也特别值得我们认真记住。

越南-阮河妆:

今天的课程带我们走进了林县那段荡气回肠的历史。清晨,我们参观了红旗渠纪念馆,一张张老照片、一件件旧工具无声诉说着那段艰苦岁月;夜幕降临时,我们共同观看了情景教学《红旗渠精神永在》舞台剧,那些鲜活的英雄故事让我的眼眶一次次湿润。

作为一个越南人,我的祖国也曾历经干旱、饥饿与战火的磨难。正因如此,我格外懂得——当人们为了后代福祉奋不顾身时,那种跨越国界的精神共鸣何其珍贵。听老师讲述当年许多人不符年龄却虚报参修水渠的故事时,我忽然明白:对美好生活的向往,能让平凡人迸发出超越生命的力量。

这段河南之旅的最后一课,已深深镌刻在我心中。那些劈山引水的背影,那些舍小我为大我的选择,让我更清晰地意识到:作为年轻一代,我们肩负着让这个世界变得更好的使命。我会带着这份感悟奋力前行,以所学所能为这片土地贡献微光。

越南-阮海霙:

作为一名外国访客,今天在红旗渠的所见所闻,让我窥见了一个民族精神的生动剖面。

纪念馆里泛黄的照片上,那些瘦削却目光坚定的劳动者令我震撼——没有重型机械,仅凭双手在悬崖绝壁开凿天河。这超越了单纯的水利工程,更像一场人与自然的史诗对话。青年洞坚硬的岩壁,印证着"愚公移山"不仅是寓言,更是这片土地上反复发生的现实。

夜晚的话剧将这种精神提炼升华为艺术。当"自力更生"的呐喊响彻剧场,我忽然理解了这条渠为何能成为精神象征。它流淌的不仅是水,更是一个民族在逆境中展现的惊人韧性、集体智慧和永不屈服的尊严。红旗渠给我最深的启示是:人类精神力量所能达到的高度,远比我们想象得更巍峨。这种"事在人为"的信念,是超越国界、属于全人类的精神财富。

德国-平烨:

在来到今天的活动之前,我其实对"红旗渠"几乎一无所知。对我来说,这只是一个完全陌生的名字,也不知道它在中国历史和精神文化中有多重要。正因为如此,今天的参观对我来说充满了惊讶、震撼,也带来了很多新的思考。

上午走进红旗渠纪念馆时,我第一次系统地了解了当年修渠的背景——极度艰苦的自然条件、简单到难以想象的工具,以及人们为了改变生活环境所付出的努力。越看越让我感到不可思议:当时的人们竟然能靠双手与意志力,在悬崖峭壁上开出一条生命之渠。这种"明知困难但仍然坚持到底"的精神,让我非常触动。

下午在青年洞的体验课程更让我有了一种"亲自走进历史"的实在感。洞里的温度、石壁上的刻痕,都在提醒我:这里曾经是真实劳动的现场,而不是课本上的故事。虽然只是短短的一段路,但我已经能感受到当年建设者们的艰辛。我也在想:如果换作是我,我是否有这样的毅力和决心坚持到底?

晚上的情景教学让我把白天的参观连接成了一条完整的精神线索,从"自力更生、艰苦奋斗"到"无私奉献、团结协作",这些价值并不是抽象的口号,而是通过一段段历史事实呈现出来的。

作为一个在中国学习的国际员工,我很高兴自己今天真正"认识"了红旗渠——不只是名称,而是它背后的故事、精神和力量。虽然我事先完全不了解,但正因为如此,今天获得的震撼和感悟才更加深刻。我也希望把这种坚持、责任和集体意识融入到自己的学习与生活中,让自己在中国的经历不仅有学术上的成长,更有精神上的成长!

文字 | 敬荧茹

图片 | 韩 锋

审核 | 曹力前、傅群舒